なあなあ、地名の由来って面白いよな。

でもさ、もし「鬼との約束」が地名になった場所があるって聞いたら、めちゃくちゃワクワクしない?。

実は、岩手県の県庁所在地・盛岡市には、かつて「不来方(こずかた)」という、なんともミステリアスでカッコいい名前があったんだ。

そしてその由来は、悪さをした鬼が「二度とここには来ません!」。

そう誓った壮大な伝説にあったんだよ。

今回は、この物語の主人公みたいな地名「不来方」の謎を、一緒に解き明かしていこうぜ!。

「不来方」ってなんて読むの?盛岡の古くてカッコいい名前

まずさ、この漢字を見て「こずかた」ってスッと読める人、かなりのツウだと思う。

響きも字面も、なんだか文学的な香りがするよね。

詩や文学にも登場する雅な響き

「不来方」という名前は、昔の盛岡を指す呼び名として、いろんな和歌や文学作品にも登場するんだ。

あの有名な歌人、石川啄木も「不来方のお城の草に寝ころびて…」って歌を詠んでいるくらい、文化的な響きを持つ名前なんだよ。

ただの古い地名ってだけじゃなくて、なんだかロマンを感じるよね。

盛岡城の別名「不来方城」

それに、盛岡市の中心部にある盛岡城跡。

このお城も、昔は「不来方城(こずかたじょう)」と呼ばれていたんだ。

今も市民の憩いの場として親しまれている場所が、そんなカッコいい名前だったなんて、ちょっと誇らしい気分にならない?。

じゃあ、いよいよ本題。

なんでこんな名前がついたのか、その伝説を覗いてみよう!。

【由来の真相】鬼の約束「二度と来ない」が名前になった!

この「不来方」という名前の裏には、住民と神様と、そして一匹の鬼が繰り広げる、まるで昔話のようなストーリーがあったんだ。

昔々、盛岡で大暴れした鬼

その昔、この盛岡の地に「羅刹(らせつ)」という悪さばかりする鬼が住み着いていた。

旅人を脅したり、村を荒らしたり、もうやりたい放題。

困り果てた人々は、地域で信仰されていた三ツ石神社の神様に「どうかあの鬼を懲らしめてください!」。

そう必死にお祈りしたんだ。

神様が鬼を捕らえ、誓いの手形を…

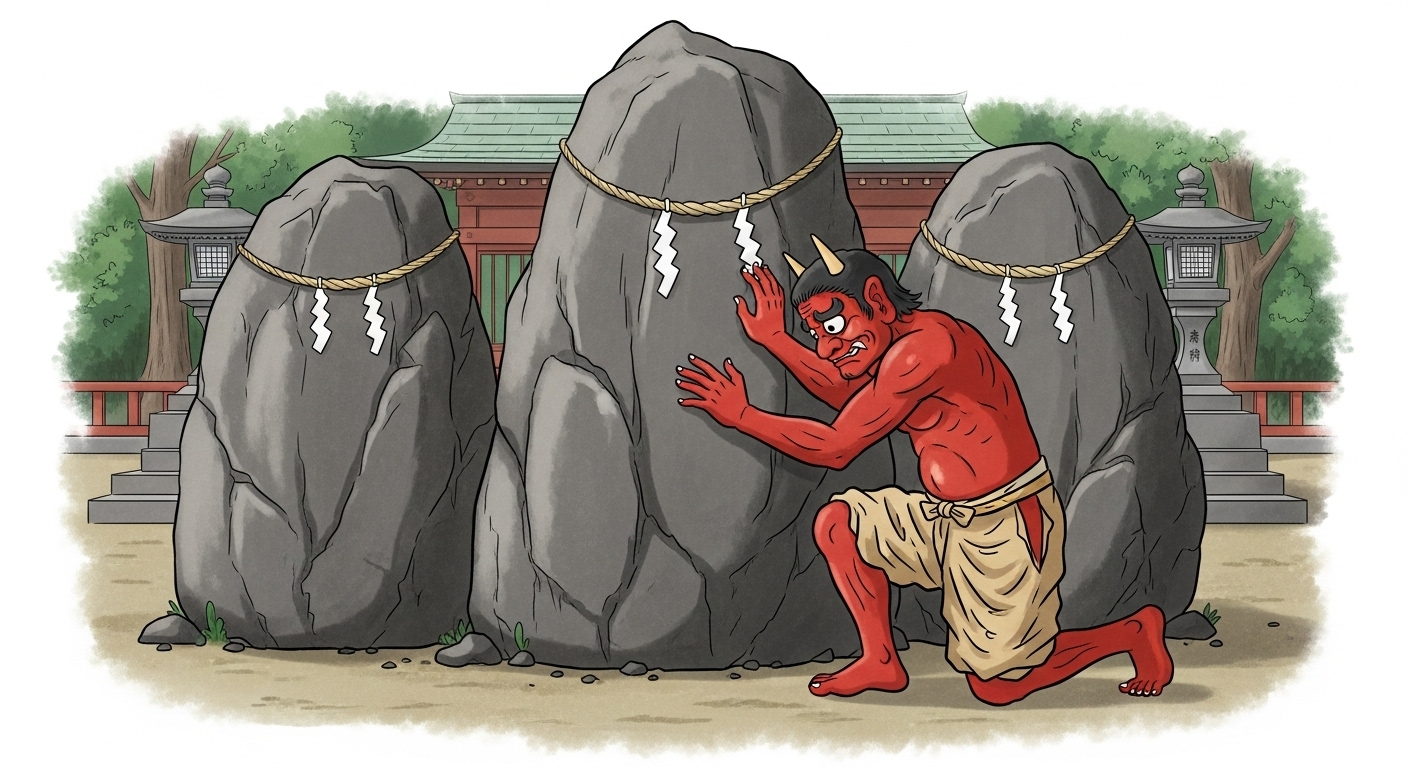

住民たちの願いを聞き届けた三ツ石の神様は、ついにその力を発揮!。

悪鬼・羅刹を捕まえて、境内にあった巨大な三つの岩に縛り付けてしまったんだ。

鬼は「もう二度と悪さはしません!」。

「二度とこの土地にはやって来ません!」。

そう泣いて謝った。

神様は、その誓いの証として、鬼に岩へと手形を押させたんだよ。

伝説は今もここに!三ツ石神社で「鬼の手形」を見よう

この伝説、ただの作り話で終わらないのがすごいところ。

なんと、物語の舞台になった場所と、鬼が残した証拠が、今も盛岡市内にちゃんと残っているんだ。

巨大な岩に残るリアルな手形

その場所こそが「三ツ石神社」。

今も境内には、伝説の通り3つの巨大な岩が鎮座していて、そこには鬼が押したとされる手形が…!。

長い年月で少し見えにくくはなっているけど、雨が降って岩が濡れると、手形が浮かび上がって見えるとも言われているんだ。

すごくない?。

伝説の証拠を、僕らが今でも見ることができるんだよ。

岩手県の県名の由来にもなった!?

さらに面白いのが、この「岩」に「手」形を押した伝説が、何を隠そう「岩手県」という県名の由来になった、という説もあること。

盛岡の mộtつの神社の伝説が、県の名前になったかもしれないなんて、スケールが大きすぎる話だよね!。

まとめ:不来方の伝説を巡る盛岡の旅へ出かけよう

「不来方」という雅な名前の裏に隠されていたのは、鬼との約束という、なんともドラマチックな伝説だったね。

盛岡の古名「不来方」は、悪鬼が「二度と来ない」と誓ったことに由来する。その伝説の舞台である三ツ石神社には、今も鬼の手形が残ると言われ、さらには「岩手」という県名のルーツになった可能性まで秘めているんだ。

単なる場所の名前じゃなくて、その土地の物語や人々の願いが刻まれた、貴重な文化遺産。

それが地名の面白さなんだなあって、改めて感じたよ。

もし君が盛岡を訪れることがあったら、ぜひ三ツ石神社に足を運んでみてほしい。

そして、巨大な岩の前で、遥か昔の鬼の約束に思いを馳せてみてくれよな!。